多くの企業や飲食店が並ぶ関内で、「100年後も持続可能な子育て支援をつくる」ことをミッションに、2017年から企業主導型保育施設「ピクニックナーサリー」を中心に、子育て支援サービス事業を展開する株式会社ピクニックルーム 代表取締役の後藤清子さん。起業から8年。エンターテインメント業界のクリエイターとして映画や映像の仕事をしてきた後藤さんが、なぜ子育て支援サービス事業を始めることになったのか。そしてこの街で起業することの魅力はどのようなものなのか、話を伺った。

0歳から高校生、そして保護者まで3つの柱となる子育て支援サービス

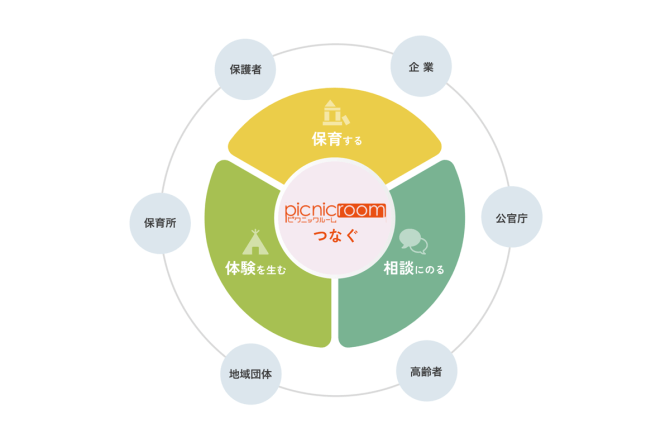

--企業主導型保育事業(※1)を中心に、3つの事業の柱を持つ株式会社ピクニックルーム。いわゆる小規模保育施設の運営とは異なる、独自の子育て支援サービスを展開している。

「1つ目の事業である企業主導型保育施設「ピクニックナーサリー」は、0歳から3歳のこどもが約12名在籍しています。開所当初は、街に住む人がそれほどいない頃だったので、近隣の地域から関内に働きに来ている方が、職場に近いからという理由で預けることが多かったのですが、今は関内に住んでいる方が非常に増えていて、過半数以上が関内に住んでいる方のお子さんです。

2つ目の事業は、2018年に開始した小学生から高校生が対象の放課後事業『ピクニックスクール』です。当時、こどもが小学校低学年だったのですが、学童のあり方を問い直したいと思い、こどもを巻き込みました。ここでは、企業や地域の方を積極的に引き入れて講師となっていただき、いろいろな体験をするワークショップなどを行っています。こどもの集まるコミュニティに企業や地域の方を集めて、一緒に学び合いをするプロジェクト型の学童のようなイメージです。

また、ピクニックナーサリーは国の助成を受けている保育事業なので、人事労務監査や会計監査が入ります。そのため、中小企業の人事労務系のコンサルティングができるようになり、さらには企業のチームビルドも支援するようになりました。チームビルドの課題のひとつに、勤めている方の子育て支援が必要な領域があったりするので、そこもセットで解決しており、それが3つ目の事業『ペアサポ®』につながっています。」

--幅広い子育て支援サービス事業を展開する意義とはどのようなものなのか。

「私自身が、町内会理事、主任児童委員、関内地区の社会福祉協議会の理事、さらには関内桜通り振興会の事務局も担い、地域団体との協働を積極的に行っています。企業としても個人としても積極的に地域と関わることで、こどもが安心して関内を回遊しコミュニケーションが取れるようになる。『うちがいるからこそ関内で安心して子育てができる』というモデルを構築しています。」

--行政とも積極的に交流していることで新たな価値が生まれている。

「子育て相談があってもうちだけで完結するのではなく、適切な相談先を案内できるようになっています。子育てに関わる組織だけで、こども家庭支援課、福祉保健課、学校、教育委員会、児童相談所、地域子育て支援拠点、社会福祉協議会などがあり、新参の市民にはどこに相談していいかまったくわからない状況です。自分も保育事業を始めるときにどこと連携すればいいのかわかりませんでしたが、そこで地域の子育てに関わる組織と保育施設にはつながりがないことに気づきました。今はたとえば区役所に個別のこどもの事案を相談するなど、保育施設でも難しい込み入った相談ごとが気軽にできるようになっています。」

※1…事業主拠出金を財源として、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として、平成28年度に創設された制度。

クリエイターとしての経験・行動力と人との縁が新たな起業のきっかけに

--長年クリエイターとして活動してきた後藤さんが、子育て支援事業へとまったく別の世界に足を踏み入れたきっかけは何だったのだろうか。

「元々は、映画や舞台の制作、プロデューサーをやっていました。約20年前に、夫と共同で制作会社を起業したのですが、偶然にも起業してすぐに妊娠していることがわかりました。ありがたいことに、私は周りの方々に救われ、大きく子育てで悩むことがありませんでしたが、いろいろな方々を見ていて、子育てにはたくさんの課題があるという認識を持っていました。

子育てをしながら、私自身は関内周辺の方々とお仕事をすることが増えてきまして、その中のひとつでこどものミュージカルの制作を依頼されたことがありました。そこでご一緒した女優さんから、『お母さんたちが足を伸ばして休めるような、気軽な子育てサロンをやりたい』という話が出たのが始まりです。やるからにはと、しっかり骨子を決めましたが、紆余曲折ありまして、私が代表を務めることになり、2016年10月に開設しました。」

--開設したサロンは、メディアで取り上げられて話題になった。

「2016年12月頃です。当時、国内では、『保育園落ちた日本死ね』という言葉が話題になるほど待機児童が社会問題として深刻になっていて、政府の企業主導型保育事業の制度が2016年に立ち上がりました。サロンを利用している人に、この事業への参入について話をしたら、後藤さんが保育園をやるのなら預けたい、と言われました。開所するなら働きたいと言ってくれる方もいて、創立園長は尊敬している方にお願いできました。サロンを運営していて、こどもの権利や、こどもの声をきっちり拾うような動きが少ないと感じていたので、自分がこどもと共に学べるような組織にしてみたいという思いも出てきました。

当時、企業主導型保育事業は内閣府の施策だったので、2017年3月に担当官の部局を探し当てて連絡し、まさに国会真っ最中の時期に何とか20分ぐらい時間を作っていただき、ご相談をしました。そこで自分が考えている事業の話をしたら、『そこまで考えていてなぜやらないのか』と言われてしまって。相談に行った帰りには決断し、4月に私と保育園長の経験者、保育士資格者の3人で起業しました。」

--後藤さんは2017年11月に保育事業を開始。起業を考えてから、1年経たずに事業をスタートさせている。

「元々、0から1を作るプロデューサーだったので、企画してから実行・実施することに関しては、スピード感を持って対応できました。また、以前にも起業経験があったので、起業に怖さを感じていなかったことも大きいです。ポリシーと事業内容が明確になっていれば問題ないだろうと思っていました。

ただ、自分自身が保育の知見がほとんどないままスタートしていたので、いわゆるMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)のような企業の価値基準を明確に定めることなく、いきなり開所してしまいました。明文化に固執する必要はありませんが、今は自治体の創業支援など起業に関するメニューが多くあるので、余裕があれば起業前に定めておいた方がいいと思います。」

--開設した保育施設の利用者をどのように募ったのだろうか。

「私は、インディーズ映画の宣伝を長いこと担当していたので、本当に泥臭い営業をやってきました。チラシ配りもやりますし、企業の代表宛や問い合わせフォームに直接アポイント依頼を入れたり、街の掲示板にどうにか貼ってほしいと頼んだり。積極的に営業することに抵抗感がないです。そういう行動力が起業や事業の存続には必要だと強く感じます。」

コロナ禍で広がったつながりを活かし、保育に留まらない新たな事業を展開

--後藤さんが起業した2年後の2019年に、横浜市が支援拠点「YOXO BOX(よくぞ ボックス)」をオープン。設立当初から、後藤さんは関わりがあったという。

「関内まちづくり振興会の理事としてYOXO BOX設立のお祝いをしに行ったときに、横浜市から地域の方々ともどんどん交流できるような拠点にしたいというお話があり、大賛成でした。YOXOイノベーションスクール(※2)の第1期が始まると、スクールの後に、近隣の飲食店で一緒に壁打ちをしたりするなど、参加者の方々が前向きに街に溶け込んできてくれました。

ところが2020年になったらコロナ禍。第1期で、こういう起業家にこどもたちと対話してもらえればいいと思っていたのですが、パタッと誰も来なくなりました。せっかくいい動きが来ていたのにこれはまずいと感じ、2020年度の第3期に私自身もスクール生として参加しました。」

--コロナ禍で参加したイノベーションスクールから、ネットワークが大きく広がった。

「当時はオンラインで全国からスクール生を募集していたので、海外からの参加者もいました。広い地域の方々と対話をして、一緒に事業計画について議論するといった動きができましたし、その後の第4期以降では、スクール卒業生のコミュニティのサポートをしました。2022年から始めた『ペアサポ®』の事業計画も、イノベーションスクールで知り合った方々と一緒に壁打ちをしながら作りました。

スクールの卒業生の中には、大企業で新規事業を作ろうとしている人や、全国域でのベンチャーを目指している人などもいて、その方たちを通じていろいろなコミュニティに参加できました。コロナ禍で世の中は狭まっていたのですが、私自身は逆につながりが増えていきました。」

--2023年度に、ジェトロと経済産業省による起業家等の海外派遣プログラム「J-StarX」に参加した際も、そのつながりが活きたという。

「シリコンバレーに派遣された際は、自分でアポイント先を決めて活動計画を作る必要がありました。その際、私はMeta社を訪問したのですが、それもイノベーションスクールのつながりからコンタクトを取ることができました。いわゆるGAFAM(※3)に直接アポイントを取ったのはプログラム参加者の中で数少なかったと聞いています。」

--後藤さんはJ-StarX以外にも、神奈川県が主催するKSAP(※4)、経済産業省が主催する「始動 Next Innovator」(※5)など多くのプログラムに参加している。どのような狙いがあるのだろうか。

「保育事業者が保育事業だけやっていればいい時代は、とっくに終わっていると思っています。施設の外の知見を入れられなくなる状況を作ってしまうことは怖いと感じています。保育園は工場ではないので、こどもがいて、いろいろな状況の保護者と毎日関わっていく必要がある。そのような状況で、社会常識やこどもを取り巻く環境、保護者の労働環境などについて、私たちもどんどんアップデートしていかなきゃいけないですよね。また、企業主導型保育事業は保育以外の事業にも力を入れてください、という趣旨があると思っているので、私たちも新しい事業にチャレンジし続けなければいけないと考えています。」

※2…起業志望者を対象としたビジネス講座。イノベーションに必要な基礎知識の習得、ビジネスプラン作成とそのブラッシュアップ、個別相談などにより支援。

※3…世界的な影響力を持つ巨大IT企業5社の頭文字を取った略語。Google、Apple、Facebook(Meta)、Amazon、Microsoftを指す。

※4…「かながわアクセラレーションプログラム」。ビジネスを通じて世の中の課題に取り組む起業家を育成するプログラム

※5…シリコンバレー派遣等を通じて次世代のイノベーターを育成するプログラム

行政との距離が近い横浜は、「まずはやってみる」がしやすいフィールド

--2025年4月から、YOXO BOXは「次世代起業人材育成拠点」として位置づけられ、新たなプログラムを展開していく。後藤さんが今後YOXO BOXに期待することはどのようなものだろうか。

「YOXO BOXがあったから、私も保育施設だけにこだわらない新しい目線を持ち、全国域や世界域のコミュニティに関わることができました。自分自身も学びながら、いろいろな受発信をしていくマインドを獲得しましたし、それをこの関内にフィードバックし、こども事業を広くやっていこうと考えています。

次世代育成は、私たちがずっとやってきていることなので、そういう人材を1人でも世に送り出していきたいと思っています。YOXO BOXを拠点として活用して、そのコミュニティの様々な人とつながって外に出ていき、たまに横浜や関内にその情報を持ち帰ってきてくれたらいい。そのような価値の循環が生まれるネットワーキングができる場となることを期待しています。」

--行政の拠点を活用しつつも、民間主導で事業を進めていくことが重要だという。

「今度、横浜と京都の交流事業をやろう!と言っていますが、そのような事業は私たち民間が主導して、それを行政がフォローするという図式が本来の姿だと思います。でも、どうしても世の中には、行政主導にしたがる人が多い。私は、自分が地域で責任的にコトを起こす人材だと自負しているからこそ、現場に起業家や学生たちを連れていって積極的に交流を促し、それをきっかけに、大きなことにつながっていくのが大事だと考えています。私が全部0からやっているものではなく、YOXO BOXなどのつながりによって、無理のない範囲でプロジェクトとしてできている。そういう良さに皆さんが気づいて、YOXO BOXを利活用すべきだと思っています。」

--起業の拠点として関内を選ぶことのメリットをどのように感じているのか。

「関内は、神奈川県としても横浜市としても行政のお膝元。何かあったときに直接担当の方々と交流できるのは非常に有意義だと思います。また横浜市には、大企業の支店が多くあり、支店の方々と気軽にざっくばらんな対話ができるのも良かったと感じています。私は大阪に長くいたのですが、行政の人とつながるのは非常に大変でした。ですが、横浜市は、何かあると職員の方がすぐに顔を出して対話をしてくれる。本当に驚くべきことだと改めて思います。」

--これから起業したいと考えている人に伝えたいこととは。

「まずやってみるという地域として、横浜は本当に良いフィールドです。起業して3年ぐらいやったけど、あまり意味がなかったな、ここに相談すれば良かったなという人を私も増やしたくない。YOXO BOXという拠点があることで、スモールスタートもトライアンドエラーもしやすく、失敗の検証も含めてリスタートできる。これだけオープンな人たちが多い街なので、この街の資源を最大限利活用してもらえたらと思っています。」

【プロフィール】

後藤清子氏

株式会社ピクニックルーム 代表取締役

長野県出身。2008年から横浜市に移り住み、2017年に株式会社ピクニックルームを設立。企業主導型保育事業「ピクニックナーサリー」を中心に、「ピクニックスクール」「ペアサポ®」など、関内で多様なこども事業、子育て支援事業を展開している。

【取材】

インタビュアー・執筆/中村奈美子

編集/馬場郁夫(株式会社ウィルパートナーズ)

撮影協力/泰生ポーチ